«Ucrania ha unido al mundo», declaró el Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un discurso con motivo del primer aniversario del inicio de la guerra con Rusia. Ojalá fuera cierto. Sin duda, la guerra ha unido a Occidente, pero ha dejado al mundo dividido. Y esa brecha no hará sino aumentar si los países occidentales no abordan sus causas profundas.

«Ucrania ha unido al mundo», declaró el Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un discurso con motivo del primer aniversario del inicio de la guerra con Rusia. Ojalá fuera cierto. Sin duda, la guerra ha unido a Occidente, pero ha dejado al mundo dividido. Y esa brecha no hará sino aumentar si los países occidentales no abordan sus causas profundas.

La tradicional alianza transatlántica de países europeos y norteamericanos se ha movilizado de un modo sin precedentes ante un conflicto prolongado en Ucrania. Ha ofrecido un amplio apoyo humanitario a la población dentro de Ucrania y a los refugiados ucranianos. Y se está preparando para lo que será un enorme trabajo de reconstrucción tras la guerra.

Pero fuera de Europa y Norteamérica, la defensa de Ucrania no está en primer plano. Pocos gobiernos respaldan la descarada invasión rusa, pero a muchos sigue sin convencerles la insistencia de Occidente en que la lucha por la libertad y la democracia en Ucrania también es suya. Como dijo el presidente francés Emmanuel Macron en la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero: «Me sorprende cómo hemos perdido la confianza del Sur global.» Y tiene razón. La convicción occidental sobre la guerra y su importancia se ve igualada en otros lugares por el escepticismo, en el mejor de los casos, y el desdén absoluto, en el peor.

La brecha entre Occidente y el resto va más allá de los aciertos y errores de la guerra. Por el contrario, es producto de una profunda frustración, en realidad, rabia, por la mala gestión occidental de la globalización desde el final de la Guerra Fría.

Desde esta perspectiva, la respuesta concertada de Occidente a la invasión rusa de Ucrania ha puesto de relieve las ocasiones en las que Occidente ha violado sus propias reglas o en las que ha brillado por su ausencia a la hora de abordar los problemas mundiales. Tales argumentos pueden parecer irrelevantes a la luz de la brutalidad diaria de las fuerzas rusas en Ucrania, pero los líderes occidentales deberían abordarlos, no desestimarlos. El abismo de perspectivas es peligroso para un mundo que se enfrenta a enormes riesgos globales. Y amenaza la renovación de un orden basado en normas que refleje un nuevo equilibrio de poder multipolar en el mundo.

La invasión rusa ha producido una notable unidad y acción por parte del mundo democrático liberal. Los países occidentales han coordinado una amplia serie de sanciones económicas contra Rusia. Los Estados europeos han alineado cada vez más sus políticas climáticas de descarbonización con compromisos relacionados con la seguridad nacional para poner fin a su dependencia del petróleo y el gas rusos. Los gobiernos occidentales se han movilizado para apoyar a Ucrania con enormes envíos de ayuda militar. Finlandia y Suecia aspiran a ingresar pronto en la OTAN. Y Europa ha adoptado una política de acogida hacia los ocho millones de refugiados ucranianos que se encuentran dentro de sus fronteras. Todos estos esfuerzos han sido defendidos por una administración estadounidense que se ha mostrado segura a la hora de asociarse con los aliados europeos y otros. Las disputas sobre Afganistán y la asociación de seguridad AUKUS (un acuerdo de 2021 entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos que irritó a Francia) parecen cosa del pasado.

A muchos en Occidente les ha sorprendido este giro de los acontecimientos. Evidentemente, también lo estaba el Kremlin, que imaginaba que su invasión no provocaría una respuesta occidental firme y decidida. Sin embargo, la unidad y el compromiso de Occidente no tienen parangón en otros lugares.

Al principio de la guerra, la Asamblea General de la ONU votó 141 votos a favor, 5 en contra y 47 ausencias o abstenciones para condenar la invasión rusa. Pero ese resultado halagó para engañar. Como ha señalado el equipo de analistas del International Crisis Group: «La mayoría de los países no europeos que votaron para deplorar la agresión rusa el pasado marzo no siguieron con sanciones. Hacer lo correcto en la ONU puede ser una coartada para no hacer gran cosa respecto a la guerra en el mundo real».

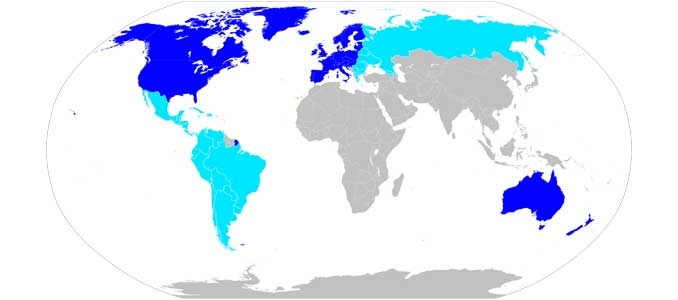

En una serie de votaciones en la ONU desde que comenzó la guerra, unos 40 países que representan casi el 50 por ciento de la población mundial se han abstenido o han votado regularmente en contra de mociones de condena de la invasión rusa. Cincuenta y ocho países se abstuvieron en una votación, en abril de 2022, para expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Según la Economist Intelligence Unit, dos tercios de la población mundial viven en países que son oficialmente neutrales o que apoyan a Rusia. Estos países no forman una especie de eje de autocracia; incluyen varias democracias notables, como Brasil, India, Indonesia y Sudáfrica.

Gran parte de esta postura no está motivada por desacuerdos sobre el conflicto de Ucrania, sino que es síntoma de un síndrome más amplio: el enfado por el doble rasero que percibe en Occidente y la frustración por el estancamiento de las reformas en el sistema internacional. El distinguido diplomático indio Shivshankar Menon lo expresó con agudeza en Foreign Affairs a principios de este año cuando escribió: «Alienados y resentidos, muchos países en desarrollo consideran que la guerra de Ucrania y la rivalidad de Occidente con China distraen la atención de cuestiones urgentes como la deuda, el cambio climático y los efectos de la pandemia».

En el límite

La realpolitik ha desempeñado su papel a la hora de determinar las posturas de algunos países en el conflicto de Ucrania. India ha dependido tradicionalmente de Rusia para sus suministros militares. La compañía paramilitar Wagner, la organización mercenaria rusa ahora activa en Ucrania, ha trabajado con gobiernos de África occidental y central para apoyar su seguridad y supervivencia. Y China, que es una de las principales fuentes de apoyo de Rusia, es el mayor socio comercial de más de 120 países de todo el mundo y ha demostrado ser implacable con los desaires diplomáticos.

Pero también hay otros factores. Algunos países cuestionan la versión occidental sobre las causas de la guerra. Por ejemplo, aunque el Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha calificado la invasión de «error», también ha dado crédito al argumento de que Rusia ha sido perjudicada. «Zelensky es tan responsable como Putin de la guerra», afirmó Lula el verano pasado en una declaración que puso de manifiesto la ambivalencia mundial sobre el conflicto.

La guerra ha unido a Occidente, pero ha dejado al mundo dividido.

Muchos observadores de fuera de Occidente también perciben que la impunidad es, en general, competencia de todos los países fuertes, no sólo de Rusia. Estados Unidos se encuentra en una posición especialmente débil para defender las normas mundiales tras la presidencia de Donald Trump, que ha visto cómo se despreciaban las normas y prácticas mundiales en ámbitos tan diversos como el clima, los derechos humanos y la no proliferación nuclear. Los críticos señalan las guerras lideradas por Estados Unidos en Afganistán e Irak para afirmar que es la hipocresía, y no los principios, lo que impulsa a Occidente. Y el apoyo de Estados Unidos a la guerra de la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen, que provocó una crisis humanitaria en ese país, se aduce como prueba del doble lenguaje cuando se trata de la preocupación por los civiles.

También se argumenta que Occidente ha mostrado mucha más compasión por las víctimas de la guerra en Ucrania que por las víctimas de guerras en otros lugares. El llamamiento de la ONU de ayuda humanitaria para Ucrania se ha financiado entre un 80 y un 90%. Mientras tanto, los llamamientos de la ONU para las personas atrapadas en crisis en Etiopía, Siria y Yemen apenas han recibido la mitad de la financiación.

Por sí solas, algunas de estas razones para mantenerse al margen podrían parecer insignificantes para los ucranianos que luchan en primera línea. Pero el recelo a apoyar a Ucrania no debe ocultar un problema mayor. Desde la crisis financiera de 2008, Occidente no ha demostrado que esté dispuesto o sea capaz de impulsar un acuerdo económico mundial más igualitario y sostenible, ni de desarrollar las instituciones políticas adecuadas para gestionar un mundo multipolar.

Este fracaso está volviendo a casa. Incluso antes de la pandemia de COVID-19, por ejemplo, el mundo estaba muy lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que los estados miembro establecieron a bombo y platillo en 2015. En 2018, cuatro de cada cinco estados frágiles y asolados por conflictos no cumplían los ODS. Las cifras del Banco Mundial para 2020 muestran que las personas nacidas en esos lugares tenían diez veces más probabilidades de acabar siendo pobres que las nacidas en países estables, y la brecha iba en aumento.

Desde entonces, como consecuencia de los conflictos prolongados, la crisis climática y la pandemia, los guardarraíles se han caído por completo. En la actualidad, más de 100 millones de personas huyen para salvar sus vidas de guerras o catástrofes. Según la ONU, 350 millones de personas se encuentran hoy en situación de necesidad humanitaria, frente a los 81 millones de hace diez años. Más de 600 millones de africanos carecen de acceso a la electricidad. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo informa de que 25 países en desarrollo dedican más del 20% de sus ingresos públicos al servicio de la deuda, y 54 países sufren graves problemas de endeudamiento. Y el acceso desigual a las vacunas para combatir la pandemia -un abismo especialmente flagrante durante las primeras fases del despliegue de la vacuna en 2021- se ha convertido en un ejemplo de promesas vacías.

Los gobiernos occidentales tampoco han cumplido sus compromisos en otros ámbitos. El Fondo de Adaptación al Cambio Climático de la ONU, creado en 2001 para proteger a los países pobres de las consecuencias de las emisiones de carbono de los países ricos, aún no ha cumplido su compromiso de financiación inaugural de recaudar 100.000 millones de dólares al año y se considera un símbolo de la mala fe occidental: todo son palabras, nada de hechos. Los largos retrasos en su constitución han alimentado la demanda de un nuevo fondo que cubra las «pérdidas y daños» derivados de la crisis climática. Este nuevo fondo se inauguró el año pasado, pero aún no cuenta con financiación. Otra iniciativa mundial sin financiación suficiente no hará sino ahondar el déficit de confianza entre los países ricos y los pobres.

Solidaridad vacía

Si las dos próximas décadas son como las dos últimas, marcadas por la confusión de prioridades y las promesas fallidas de Occidente, la multipolaridad del sistema mundial significará algo más que una mayor competencia económica. Significará el fortalecimiento de los desafíos ideológicos a los principios de los países occidentales y el debilitamiento de los incentivos para que los países no occidentales se asocien o cooperen con Occidente. Por el contrario, los países democráticos liberales que apoyan un sistema mundial basado en normas deben pensar y actuar con un propósito estratégico a largo plazo a la hora de relacionarse con el resto del mundo. China lleva haciéndolo desde 1990.

El poder duro en términos de asociaciones militares y cooperación comercial será fundamental para determinar las relaciones de Occidente con el resto del mundo. Pero los gobiernos occidentales también tienen que ocuparse de una serie de cuestiones de poder blando, sobre todo en tres ámbitos: ofrecer compromisos de solidaridad y equidad en la gestión de los riesgos mundiales, adoptar reformas que amplíen el abanico de voces en la mesa de los asuntos internacionales y desarrollar una narrativa ganadora en una época en la que la democracia está en retroceso. Estas acciones no sólo ayudarían a mantener la posición global de Occidente, sino que también son lo correcto.

El llamamiento a una mayor solidaridad y equidad en la gestión de los riesgos mundiales es fundamental en el momento actual. La competencia entre grandes potencias está exacerbando los retos mundiales en perjuicio extremo de los países más pobres. La crisis alimentaria derivada de la guerra en Ucrania, y la inadecuada respuesta mundial a la misma, no es más que un ejemplo. Esta tendencia hace especialmente importantes los esfuerzos del Centro para el Desarrollo Global por aplicar una perspectiva de «bienes públicos globales» al desarrollo internacional. Estos bienes incluyen programas para reducir el riesgo de pandemias, mitigar el cambio climático, abordar la resistencia a los antimicrobianos y combatir el terrorismo no estatal y la ciberdelincuencia.

Sin embargo, la inversión para atajar estas amenazas inminentes adolece de un fallo de mercado: como todos se benefician, no sólo los que pagan, nadie paga. Según el CGD, alrededor del 6% del presupuesto total del Departamento de Estado de EE.UU. en la última década se destinó a bienes públicos mundiales relevantes para el desarrollo, y esa proporción no parece haber aumentado con el tiempo.

Las pandemias son un buen ejemplo. En 2022, el Panel Independiente para la Preparación y Respuesta ante Pandemias, que la Asamblea Mundial de la Salud pidió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estableciera y en el que yo participé, publicó una revisión exhaustiva de las acciones globales que serían necesarias para prevenir y mitigar futuras pandemias. El informe estimaba que el coste financiero de la prevención de pandemias sería de 15.000 millones de dólares al año, menos de la mitad de lo que los estadounidenses gastan en pizza en el mismo periodo.

La revelación más chocante fue que 11 paneles y comisiones de alto nivel habían hecho recomendaciones sensatas sobre cómo prepararse, detectar y contener pandemias en 16 informes durante los 20 años anteriores, pero la mayoría de las recomendaciones no se habían puesto en práctica. La conclusión del Panel Independiente fue que este problema sólo podría superarse animando a los líderes a movilizar un compromiso sostenido de todo el gobierno con la preparación ante una pandemia.

Sugerimos la creación de un Consejo de Amenazas Sanitarias Mundiales independiente de la OMS (porque las pandemias no son sólo una cuestión sanitaria) con la misión de garantizar que los gobiernos se preparan suficientemente para las pandemias, ya sea mediante sistemas de vigilancia eficaces o haciendo sonar a tiempo las alarmas sobre los brotes. No debemos permitir que esta propuesta acumule polvo.

El apoyo a los refugiados es otro ejemplo de cómo los costes globales se reparten de forma desigual. Aunque muchos países occidentales se lamentan de la afluencia de refugiados, los países pobres y de renta media-baja acogen a más del 80% de ellos. Bangladesh, Etiopía, Jordania, Kenia, Líbano, Pakistán, Turquía y Uganda acogen a un gran número de refugiados. Polonia, que actualmente acoge a más de 1,6 millones de ucranianos, y Alemania, con 1,5 millones de sirios, son los casos atípicos entre los países ricos. Los países pobres y de renta media-baja reciben una recompensa limitada de los países ricos por las responsabilidades que asumen y, por tanto, tienen un incentivo limitado para promulgar políticas que fomenten la inclusión de los refugiados en los sistemas de trabajo, educación y sanidad.

Los países pobres y de renta media-baja acogen a más del 80% de los refugiados.

Dos iniciativas del Banco Mundial reflejan la voluntad de abordar las preocupaciones de los países en desarrollo que acogen a un gran número de refugiados, pero deben ampliarse considerablemente. El programa Ventana para las Comunidades de Acogida y los Refugiados promete respaldar intervenciones significativas a medio y largo plazo que apoyen a los países de renta baja que acogen a refugiados. El 77% de los fondos de la Ventanilla se han destinado a países africanos. Pero el programa necesita más recursos, ampliarse para incluir a otros bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Islámico de Desarrollo, y ser más eficaz mediante la coordinación con fuentes bilaterales de ayuda. Otra iniciativa del Banco Mundial, el Fondo Mundial de Financiación en Condiciones Concesionales, sí incluye a otros bancos multilaterales de desarrollo y apoya a los países de renta media que acogen a refugiados (por ejemplo, el Banco Mundial ha asignado a Colombia 1.600 millones de dólares para contribuir a sus esfuerzos con los refugiados venezolanos). Pero las contribuciones al fondo son ad hoc y no pueden cubrir las necesidades de los países de acogida.

La crisis climática es el riesgo global que más se cierne y presenta la mayor prueba de la sinceridad de la solidaridad de los países occidentales con el resto del mundo. Los países ricos necesitan gastar billones de dólares para descarbonizar sus economías, pero también necesitan apoyar el desarrollo con bajas emisiones de carbono en los países pobres y pagar los inevitables costes de adaptación al cambio climático que ya presagian los actuales niveles de calentamiento global.

El nombramiento de un nuevo director gerente del Banco Mundial en las reuniones de primavera de 2023 es, por tanto, de la máxima importancia. Como ha escrito el ex secretario del Tesoro estadounidense Larry Summers, «es urgente que Estados Unidos y sus aliados recuperen la confianza del mundo en desarrollo. No hay mejor medio de recuperar la confianza que la prestación colectiva de apoyo a gran escala a las prioridades más importantes de los países. Y no hay forma más rápida y eficaz de movilizar el apoyo que a través del Banco Mundial».

La nueva dirección del Banco Mundial tendrá que recuperar el tiempo perdido. Según el analista Charles Kenny, las aportaciones del Banco en proporción a la renta nacional bruta de los países prestatarios cayeron del 4,0% en 1987 al 0,7% en 2020. El Banco Mundial puede y debe hacer más. Su enfoque demasiado conservador del riesgo, su gama demasiado limitada de socios (no gubernamentales y gubernamentales) y su cultura y modus operandi deben ser el centro de la reforma, junto con las propuestas de nueva financiación de la Agenda de Bridgetown de la Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley, que aboga por una nueva e importante movilización de fondos a través de las instituciones financieras internacionales para los países que luchan contra el cambio climático y la pobreza. El nuevo Director Gerente no sólo debe recaudar más fondos, sino también desarrollar sistemas de entrega que reconozcan que los Estados frágiles y en conflicto deben recibir un trato diferente al de sus homólogos más estables.

Un sitio en la mesa

Además de diseñar una forma más equitativa de abordar los riesgos mundiales, los países occidentales deben aceptar las demandas de los países en desarrollo de tener más voz en la escena internacional. Muchos países están resentidos por el desequilibrio del poder mundial en las instituciones internacionales actuales. Un ejemplo reciente ocurrió durante la pandemia. El Acelerador de Acceso a las Herramientas COVID-19 de la OMS era una importante iniciativa destinada a impulsar el acceso mundial a vacunas, tratamientos y diagnósticos, pero los representantes de los países de ingresos bajos y medios no fueron incluidos de forma significativa en la gobernanza del programa. Esta falta de representación obstaculizó los esfuerzos por lograr una distribución justa de las vacunas y la prestación eficaz de otros servicios sanitarios.

El caso del veto del Consejo de Seguridad de la ONU, en la cúspide del sistema internacional, ofrece una lente útil para reflexionar sobre cómo todas las instituciones internacionales deben reequilibrar su funcionamiento para reconocer las realidades del poder moderno. En la actualidad, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, tienen derecho a de veto ante cualquier resolución, marginando a los otros diez miembros, muchos de los cuales son países de renta baja y media.

y de renta media.

Una reforma fundamental que modifique el número de Estados con derecho a veto en el Consejo parece poco probable. Pero los conflictos en curso en Etiopía, Siria, Ucrania y Yemen ofrecen ejemplos elocuentes de cómo reina la impunidad cuando el Consejo de Seguridad está paralizado por el veto o la amenaza de recurrir a él. Una muestra de la frustración que suscita esta cuestión es la «iniciativa de veto» aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2022, que exige que cuando un país use el veto en el Consejo de Seguridad, se convoque automáticamente a la Asamblea General para debatir el asunto en cuestión. Además, más de 100 países han suscrito una propuesta francesa y mexicana, que apoyo, que pide a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que acuerden abstenerse de usarlo en casos de atrocidades masivas. Algunos miembros permanentes ya están actuando con moderación. El Reino Unido no ha utilizado su derecho de veto en ningún asunto desde 1989.

La propuesta prevé que el secretario general de la ONU identifique los casos que merecen la suspensión del veto, basándose en una definición clara de «atrocidades masivas». Una reforma de este tipo abriría inmediatamente el proceso de toma de decisiones en el consejo para incluir de forma más equitativa las opiniones de los diez miembros elegidos, además de los cinco permanentes. Estados Unidos ha manifestado su preocupación por la posible politización del proceso de identificación de atrocidades. Aunque los funcionarios estadounidenses están comprensiblemente preocupados por las consecuencias de renunciar al veto (aunque sea en circunstancias limitadas), los repetidos vetos de Moscú a resoluciones sobre Ucrania en el último año deberían hacer reflexionar a Washington sobre si tiene más que ganar o que perder negándose a considerar límites al veto.

Una mirada al espejo

En la batalla por la opinión pública mundial, la narrativa importa. El marco occidental preferido para la guerra en Ucrania, como una contienda entre democracia y autocracia, no ha resonado bien fuera de Europa y Norteamérica. Aunque es cierto que los ucranianos luchan tanto por su democracia como por su soberanía, para el resto del mundo la invasión representa ante todo una transgresión fundamental del derecho internacional. También lo hacen los ataques militares de Rusia, que han tenido como objetivo a civiles e infraestructuras civiles ucranianas.

Una alternativa mejor

Los gobiernos occidentales deberían plantear el conflicto como un enfrentamiento entre el Estado de derecho y la impunidad, o entre la ley y la anarquía, y no como un enfrentamiento entre democracia y autocracia. Este enfoque tiene muchas ventajas. Sitúa correctamente a la democracia entre una serie de métodos para promover la rendición de cuentas y frenar el abuso de poder, ampliaría la coalición de apoyo potencial y pondría a prueba a China en su punto más débil, porque China afirma apoyar un sistema internacional basado en normas. También suena menos egoísta, lo cual es importante dados los evidentes problemas que aquejan a muchas democracias liberales. Una coalición construida en torno a la necesidad de normas internacionales tiene muchas más probabilidades de ser más amplia que una basada en llamamientos a la democracia.

Sin embargo, para defender el Estado de derecho, los países occidentales deben acatarlo y suscribirlo. La condena estadounidense de las infracciones chinas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con respecto a las instalaciones militares de China en las islas del Mar de China Meridional, por ejemplo, sería mucho más persuasiva si Estados Unidos ratificara la convención. Y aunque la Vicepresidenta Kamala Harris hizo un enérgico llamamiento en la reciente Conferencia de Seguridad de Múnich para el enjuiciamiento de los crímenes de guerra en Ucrania, habría sido mucho más eficaz si su país hubiera ratificado el Estatuto de Roma por el que se creó el Tribunal Penal Internacional en 1998.

Los críticos y adversarios de las potencias occidentales citan sin cesar este doble rasero. Y no es difícil ver por qué.

Cabe preguntarse si realmente importa cómo se alinee el resto del mundo respecto a Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin, por ejemplo, dijo en un discurso en junio de 2022 que él cree que sí, argumentando que tras la guerra, «se han formado nuevos centros poderosos en el planeta», una referencia al ascenso de potencias como Brasil, China y Sudáfrica. Estos cambios, afirma Putin, son «fundamentales y pivotales». Mientras tanto, China ha puesto en marcha una serie de proyectos globales bajo la rúbrica de su «Comunidad de Destino Común Futuro para la Humanidad», incluido el vasto programa de inversión en infraestructuras conocido como la Iniciativa Cinturón y Ruta, que reflejan el cambiante orden mundial.

Sin embargo, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dedicó menos de tres minutos a hablar del mundo más allá de Ucrania en su discurso sobre el Estado de la Unión de febrero, que duró más de una hora. Fue una laguna sorprendente, dado el meritorio historial de su administración: más del 90% de la ayuda humanitaria destinada a Somalia, por ejemplo, procede actualmente de Estados Unidos.

Una agenda centrada en cortejar al resto del mundo tiene poca tracción interna, por supuesto; no es ahí donde están los votos. Pero otros países también tienen votos, no en las elecciones estadounidenses, sino en cómo se perciben y promueven los intereses estadounidenses en todo el mundo. En el caso de Ucrania, la economía rusa se ha mantenido a pesar de las sanciones occidentales gracias a la expansión del comercio con el mundo no occidental, a nuevas alianzas energéticas y a nuevas fuentes de suministro de armas. Estos vínculos son importantes.

Como entidad geopolítica, Occidente sigue siendo un actor poderoso e influyente, más aún con su nueva unidad. Sin duda, los porcentajes relativos de renta mundial entre los países occidentales serán menores en el siglo XXI que en el XX. Pero la renta per cápita de los países occidentales sigue siendo elevada en comparación con los niveles mundiales. La fuerza militar y diplomática de Occidente es real. Los sistemas alternativos a la democracia son represivos y poco atractivos.

Al mismo tiempo, las demandas de diversos países para un nuevo trato a nivel internacional son en muchos casos razonables. Abordarlas con urgencia y de buena fe es esencial para construir un orden mundial satisfactorio para los Estados democráticos liberales y sus ciudadanos.

La guerra en Ucrania ha permitido a Occidente redescubrir su fuerza y sentido de propósito, pero el conflicto también debería ayudar a los gobiernos occidentales a enfrentarse a sus debilidades y errores.

Fte. Foreing Affairs (David Miliband)

David Miliband es Presidente y Consejero Delegado del International Rescue Committe. De 2007 a 2010, fue Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido.